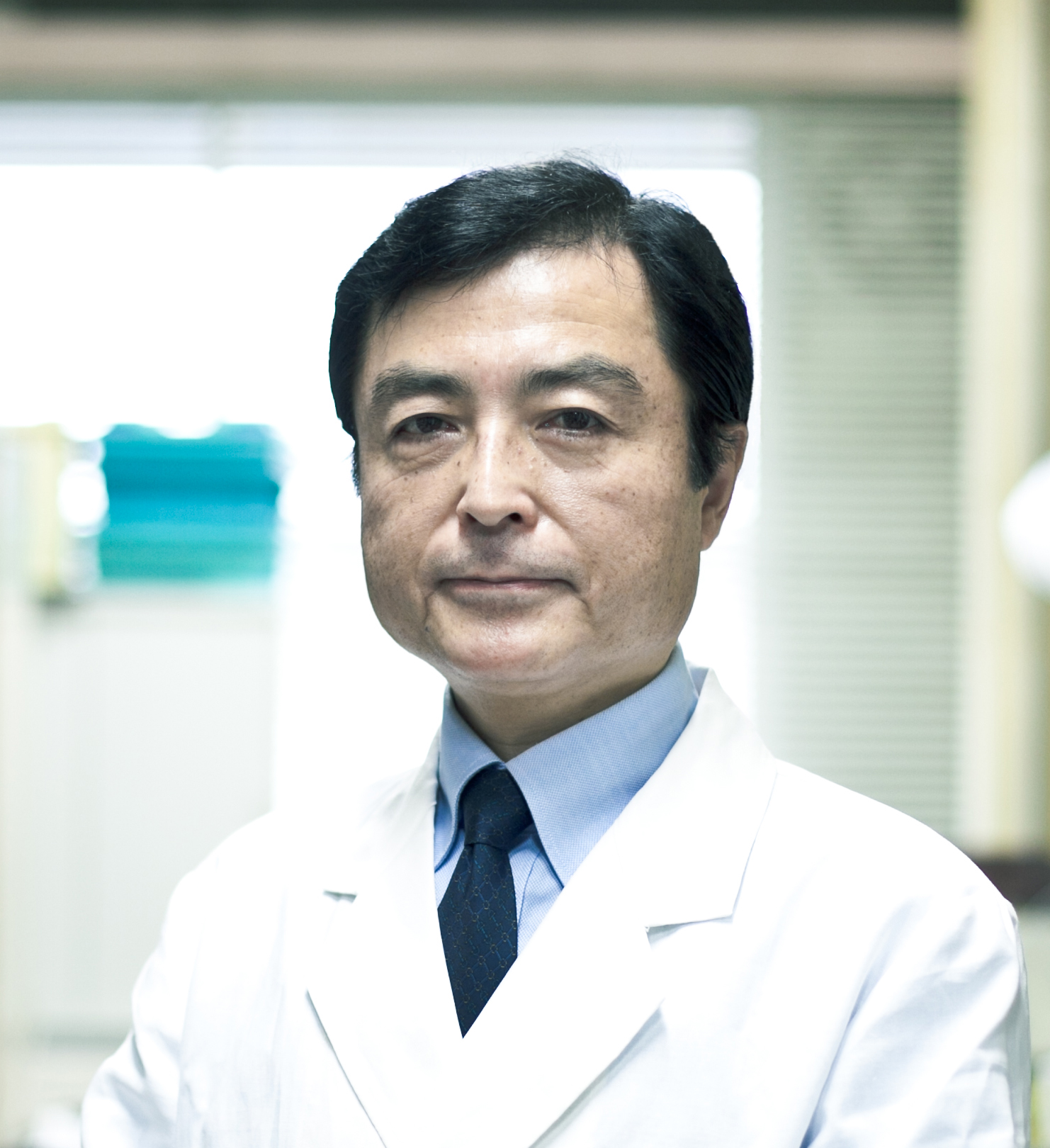

笑いと健康~心と身体を癒す笑いの力~:大平 哲也(福島県立医科大学 医学部(生命科学・社会医学系)疫学講座 主任教授)

「笑う門には福来る」と言われるように、笑うことは心や身体によい影響を与えるということが経験的に知られていますが、近年、笑いがストレス解消になることに加え、高血圧、糖尿病など生活習慣病を予防できる可能性が報告されるようにな...

応用脳科学アカデミー

「笑う門には福来る」と言われるように、笑うことは心や身体によい影響を与えるということが経験的に知られていますが、近年、笑いがストレス解消になることに加え、高血圧、糖尿病など生活習慣病を予防できる可能性が報告されるようにな...

精神医学に関連する心理学的研究は疾患の負の側面に焦点を当て、それを是正するような治療アプローチが中心であった。著者自身も、感情や情動といったテーマの認知神経科学的研究を行ってきたが、どちらかと言えば、ネガティブな感情を扱...

ハンス・セリエの「ストレス学説」(Nature, 1936年)は、外部環境からの刺激(ストレッサー)によって生じる非特異的な心身の歪みをストレスと定義しています。ストレッサーは、現在一般的に「ストレス」と呼ばれ、心の障害...

脳腸相関とは、脳と腸の機能的関連を指す医学用語である。まず、ストレスが人間の生体に負荷された時に生じる脳→腸方向の変化が証明された。次に、腸内に与えた刺激が脳機能に及ぼす影響が研究された。更に、腸内細菌を変容させると生体...

認知行動療法は、認知理論と学習理論を背景として、人のものの考え方、行動の仕方に注目して介入をしていくことにより、心理的な変容を促そうとする心理介入の総称であり、発展しつつある科学の一分野とも捉えられている。本講義において...

自然セラピーにおける生理的リラックス効果とその過程で生じる個人差をテーマに以下の2パートに分けて講演します。 さらに、43年間の研究生活において感じてきた「研究分野間の共同研究」ならびに「大学と企業間の共同研究」における...

マインドフルネスとは、心を整えることを通して、脳も整えていく養生法(瞑想法、芸道、武道など)である。本講演では、具体的に理解を深めるために必要な、①マインドフルネスとは何か、②マインドフルネスの正しい実践をどう進めるのか...

脳における情報処理の素過程を担っているのは化学反応、すなわち物質現象に他ならず、五感を介して脳に入力される情報は、究極的には脳の特定の部位に特定の化学物質を投与したのと同じ反応を引き起こす。すなわち脳においては、生命活動...

音楽療法の効果については,従来の逸話的・主観的なものから,科学的・客観的なデータによる評価に移りつつある。脳神経疾患のなかで現時点で音楽療法の有効性が確認されているものとして,認知症の behavioral and p...

現行の精神障害の診断分類は、患者自身の主観的報告と医師による行動観察に基づいており、生物学的知見・病因・病態生理に基づいた体系になっていない。また、近年の生物学的知見の蓄積によっても、診断、重症度評価、予後や治療反応性予...